Wie können Offshore-Windparks nicht nur zur Energiewende beitragen, sondern auch zu gesünderen Meeren und einer intelligenteren Nutzung des maritimen Raums? Diese Frage steht im Zentrum des Reallabors 70 GW Offshore Wind – und genau dazu haben Wissenschaftler:innen aus unserem Verbund nun einen Fachartikel in der Publication Marine Policy mitveröffentlicht. Der Artikel wurde in der Dezember Ausgabe des Journals (Volume 182, https://doi.org/10.1016/j.marpol.2025.106893) von Sabine Horn vom Alfred-Wegener-Institut gemeinsam mit den Reallabor-Forschern Torsten Schlurmann, Alexander Schendel (beide Forschungszentrum Küste, Leibniz Universität Hannover), Nils Goseberg (Forschungszentrum Küste, TU Braunschweig) und Andreas Kannen (Helmholtz-Zentrum Hereon) veröffentlicht.

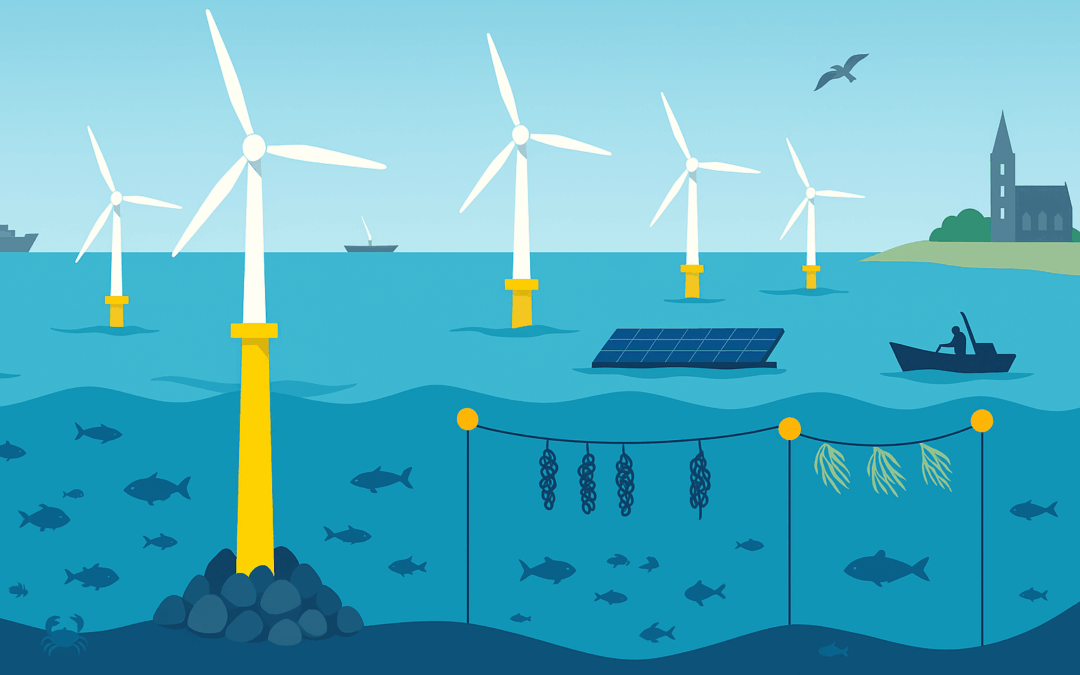

Die Studie untersucht, wie Offshore-Windparks als Mehrfachnutzungsräume gestaltet werden können: durch die Kombination von Energieerzeugung mit Maßnahmen wie Lebensraumrestauration, künstlichen Riffen, Aquakultur oder weiteren Formen erneuerbarer Energie. Solche Ansätze könnten Offshore-Windparks zu Plattformen machen, die zugleich ökologische Aufwertung und nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten ermöglichen.

Die Autor:innen betonen, dass diese Konzepte zwar großes Potenzial haben, bislang aber selten in die Planung von Offshore-Windparks einfließen. Eine Sorge ist, dass eine zu starke Fokussierung auf Aufwertungsmaßnahmen in Windparkflächen nicht zulasten übergeordneter Naturschutzziele gehen darf – etwa der Ausweisung von Meeresschutzgebieten. Stattdessen sollten Mehrfachnutzungsstrategien als Ergänzung verstanden werden: Sorgfältig geplant und im Dialog mit den relevanten Akteuren umgesetzt, können sie den ökologischen Fußabdruck von Offshore-Windparks verringern und gleichzeitig zur Wiederherstellung bereits geschädigter Meeresökosysteme beitragen.

Für das Reallabor 70GW Offshore Wind sind diese Erkenntnisse von hoher Relevanz. Unser Ziel ist es, die schnelle Expansion der Offshore-Windenergie so zu gestalten, dass Energieproduktion, Naturschutz und gesellschaftliche Anforderungen in Einklang gebracht werden. Der Artikel zeigt, dass Mehrfachnutzungskonzepte – wissenschaftlich fundiert und gemeinsam mit Stakeholdern entwickelt – dazu beitragen können, ökologische Auswirkungen zu reduzieren, Biodiversität zu stärken und den knappen marinen Raum effizienter für Mensch und Natur nutzbar zu machen.